こんにちは、じすぷろしうむ(@dy66th)です。

弊学では3年生の必修で、なんでもよいので好きな文を書けという謎の授業、教養卒論があります。これは優秀者に選ばれなければ書いておしまいのものですが、折角なのでここに供養したいと思います。

錬金術が化学に与えた影響とは

序論

化学(Chemistry)とはいかなる学問であろうか。今日ではそれは、物質の「原子」スケールでの変化を「科学的手法」によって理論立てて説明する学問であるといえる。しかし、この定義を近代的価値観になじみのない人間にのみこませることはおそらく困難である。まず「科学的手法」というのがここでは明示されていないし、われわれが知るところの「原子」はそのあまりの小ささのために、直感的に認めることが不可能に近いからだ。近代的な意味での科学が形成されたのが17世紀、我々のよく知る原子という概念が形成されたのが18世紀後半であることは、500万年の歴史を持つ人類にとってこれらの概念を獲得することがいかに困難であったかを物語るだろう。

では人類の歴史(特に文明成立後)の中で、現代の化学はどのように成立したのであろうか。それを語るのに欠かすことが出来ないのが、錬金術(Alchemy)である。これは、鉄や鉛などのありふれた金属から金を作ったり、永遠の命を手にしたりすることを至上命題におき、アリストテレス的科学観(これについては後述する)のなかで物質の操作を行う学問体系である。本論文では現代的な観点から見て、化学が錬金術のどんな遺産を引き継ぎ、一方で何を克服しなければならなかったのかを明らかにし、現代の化学の立ち位置を再確認することを目的とする。そのためには、まず錬金術について深く知ることが必要となる。

錬金術の理論

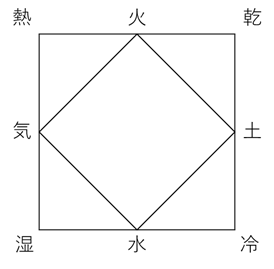

錬金術の根幹を為す、不滅の輝きを持つ黄金を際限なく得たい、永遠の命を手にしたいといった欲望と、その欲望に答えるための技術/まじないの起源を遡ることは困難である。しかし、化学の直接の父たる錬金術の根幹は古代ギリシャの哲学者、アリストテレス(B.C.384-B.C.322)に遡ることができる。彼の物質観について簡単に説明すると、まずすべての物質は質料からなっている。たとえば木造の家は、おおまかには木という理想的な質料からなっている。しかし、「木造の家」という概念を知らない人がそれを木の塊としか認識できないように、何らかの意味が付与されなければ、物質は単にそこに在るだけである。ここでその意味のことを形相とよぶ。彼は、最も単純な形相は熱いか冷たいか、乾いているか湿っているかであり、これをエンペドクレス(B.C.490?-B.C.430?) の提唱した物質の四元素に当てはめた。すなわち、熱く乾いているものを「火」、熱く湿っているものを「気」、冷たく乾いているものを「土」、冷たく湿っているものを「水」であると分類したのである。具体例としては、空気と水蒸気などはまとめて「気」、水や水銀などの液体は「水」といった具合である。(図1)そしてアリストテレスは、すべての物質はこの組み合わせによって成り立っており、形相を何らかの操作によって変更(彼はこれを転化といった。) できると唱えた。

たとえば、アリストテレス流に水の蒸発を説明すると次のようになる。「たとえば水から空気が生じたという場合、それはその同じ質料(水)がなにものかの付け加えることによって他のもの(空気)になったのではなくて、その質料が可能的にそれであったところのそれに現実的に成っただけ」(原文ママ)である。 ( [1]p.162 第四巻第九章 217a25-28) この説を発展させると、水が蒸発するように卑金属の形相(「水」と「土」の混合物と見なされていた。)を金と同一にすることが可能であるといえ、これが錬金術の理論の根幹を為していたのである。

錬金術の歴史と特徴

錬金術は2,000年の歴史を持ち、さらに錬金術師たちが多くの場合古代のテキストを典拠としたために、その発展は直線的に語れるものではない。したがって、その特徴を一口に述べることは困難である。しかしここではその時代を三つに分け、各時代におおよそ当てはまる特徴を述べる。

第一の時代は、ギリシャのディアスポラ(その民族が国外に築いたコミュニティ)であるアレキサンドリアで栄えた、ヘレニズム錬金術時代である。この時代の代表的なテキストとしては、3世紀後半から4世紀にかけてのゾシモスのもの、あるいは7世紀のステファノスのものがある。しかし、これらのテキストの多くは現存していないか、著者が自分ではなく古代の賢人の名義で発表していたために、その正確な典拠を遡るのは困難である。これらのテキストの第一の特徴として、金を作るための材料として主に鉱産資源を用い、職人から得た合金などの技術でもって金に似た色の物質を作ることに注力していた。第二の、そしてより大きな特徴としては、この時代の錬金術はキリスト教やグノーシス主義などの神秘的思想の影響を色濃く受けており、卑金属の金への変成は、人間が肉体を捨てて精霊として再生するプロセスへとなぞらえられていた。これらのテキストでは、仮にわずかながら化学的な事実が含まれていたとしても、修辞を伴って寓意的に示されることが多く、特にヘレニズム時代後期の文献ではその傾向が強い。E.J.ホームヤードはこれらのテキストについて「真の化学的な知識は、その上に立てられた錬金術的思弁という、逆ピラミッドの、全く心もとない頂点をなすにすぎ」ず([2] p.13)、化学的な事象は「実際にはある種の権威づけをするために、一種の薬味のようなものとして導入された、と感じざるをえない。」([2] p.14)と指摘している。また、それに伴い錬金術師は求道者として捉えられており、キリストに対して信心深く節制をもった性格を求められていた。このような神秘主義的な特徴の一部は、錬金術が終焉を迎えるまで色濃く受け継がれることとなる。

第二の時代は、アレキサンドリアが7世紀にウマイヤ朝に支配されてからその知識がイスラム世界に輸入され、アラビア半島やペルシャなどで発展した、アラビア錬金術時代である。この時代の錬金術師ではジャービル・ブン・ハイヤーン(ゲーベル)(721-815)やアル・ラージー(ラーゼス)(865-925)、アブー・アリ・イブン・シーナー(アヴィケンナ)(980-1036?)などが知られている。カッコ内の名前は、後世にヨーロッパで呼ばれた名前である。その中で最も高名なジャービルはアッバース革命のころにイラクで生きた錬金術師である。しかし、権威ある彼の名で出版された10世紀の著作が多数見られるため、その全容は明確ではない。「彼」の著作には以後錬金術の根幹理論の一つとなる水銀-硫黄説や、金属変成を助ける触媒のような物質である「賢者の石」への言及が初めて見られ、後世に大きな影響を与えた。なお水銀-硫黄説とは、金属を概念的な「水銀」(アリストテレスの「水」に対応)と同じく概念的な「硫黄」(アリストテレスの「土」に対応)の混合した物質として説明し、金属の組成を水銀に近づけることで金が形成されるとした理論である。また、彼は化学的操作については具体的な手順を明記し、その点に関しては象徴的な表現が控えめであったことも特記すべきである。これはアラビア錬金術時代の著名なテキストに総じて見られる特徴でもある。(なお、錬金術はあくまで求道の術であり、術者がアラーに対して信心深くある必要があるという特徴には変化がなかった。)また、材料として鉱産資源だけでなく動植物のような、いわゆる有機化合物を用いたことも特徴であるといえる。アル・ラージーとシーナーはどちらも主にペルシャで活躍した錬金術師であり、いまや実際的な側面を持った錬金術を一層発展させた。特にシーナーについては、錬金術で作られた「金」はあくまで色かたちを似せた模造品にすぎないと指摘しており、金属の変成自体にすら疑問を抱いている。([2] p.73) しかし彼の理論は未完成であり、後世に支持されるには至らなかった。

第三の時代は、12世紀にキリスト教世界が再びイスラム世界と文化的に接触した結果、シチリア島やスペインなどから欧州全体に広まっていき、16世紀のルネサンス期にその栄華を極めた西洋錬金術である。この時代のテキストは比較的よく残っており、パラケルスス(本名ホーエンハイム,1493-1541)をはじめとした非常に多くの錬金術師が活躍したことが分かっている。彼らは具体的な術の実践者であり、その下では多くの実験が行われた。効能は定かではないが、医薬として錬金術によって作られた物質の利用が始まったのもこのころである。また、術者が金の製造に成功したと知れわたると、例えば神聖ローマ皇帝ルドルフ2世(1552-1612)などの物好きな王侯貴族に呼び出された。そこで彼らを満足させると資金的援助を得られ、そうでない場合はしばしば処刑された。また、周囲のものに命を狙われたり暴動に巻き込まれたりといった危険もあり、特に賢者の石を作る方法は象徴的な詩や絵画の中に製法を示す、口伝で受け継ぐなどの形態で伝わっていた。もちろん全ての君主がこのような術に好意的なわけではなく、例えばイングランド王ヘンリー4世(1366-1413)は社会に混乱をもたらす金の増殖やその幇助に対して禁止令を出した。

錬金術の遺産

では、今日の観点から見て錬金術の功績であると言えるものは何があるだろうか。これは、主に実験操作技術や物質の発見にあると言える。もちろん錬金術の時代を通じて物質の変成に関わった者は、錬金術師のほかに冶金職人、金細工師、ガラス職人、染物師などがいたため、当時あった物質に関する知識をすべて錬金術師の責とすることはできない。しかし、例えば蒸留術の発展に錬金術師は大きく貢献し、クスノキを蒸留して得られる樟脳や、明礬を蒸留して得られる硫酸、硫酸から作られる塩酸、硝酸などの発見はアラビア錬金術師によるものであった。これらは当然一例にすぎず、現在の化学用語のアルカリ、アルコールといった用語はアラビア語由来のものである。もちろん西洋の錬金術師も同様に貢献しており、例えばドイツのヘニッヒ・ブラント(1630?-1692?) は人間の尿からリンを発見し、予言で有名なノストラダムス(1503-1566)は安息香酸を発見した。このような種々の発見やそれを支えた技術は、化学に確実に受け継がれたといえるであろう。

錬金術の綻び

錬金術の理論を根本から否定した著名な人物は、フランドルの錬金術師ファン・ヘルモント(1577-1644)である。彼は柳の木に5年間水をやり続け、その土と木の重量を測ったところ木のみの重量が増えていた。このことから、彼は当時「気」「水」「土」「火」の混合物として考えられていた木が「水」によってなっていると考えた。また、これまで一緒くたに分類されていた「気」に種類があることも指摘し、これらに「ガス」という名をつけた。この考えを発展させて四元素説を否定し、「水」と「ガス」の二元素が自然界で循環しているという理論を唱えた。錬金術の歴史を通じて物質の重量を量るという試みはほとんど行われたことがなく、この点でも彼は画期的であった。イギリスの錬金術師であり最初の化学者のロバート・ボイル(1627-1671)は四元素説を否定し、元素はもっと多数のものの寄せ集めであるとの概念を提示した。(なお原子の概念は提唱しておらず、少なくとも物質は非常に細かく分割できると言及するに留めた。)化合物と混合物を区別したというのも特筆すべき点である。その後、イギリスのキャヴェンディッシュ(1731-1810)、プリーストリー (1733-1804)、スウェーデンのシェーレ(1742-1786)、フランスのラヴォアジエ(1743-1794)らによって酸素、二酸化炭素、窒素、水素をはじめとしたさまざまな気体が発見された。彼らは化学的操作によって取り出した気体を燃焼させたり、重さを量ったり、生物にその気体を吸わせるなどの実験と観察によってこの功績を為した。一例として酸素の発見を取り上げよう。発見者の一人であるプリーストリーは、生体と空気の関係を研究すべく、まず水銀(Hg)を酸化して酸化水銀(HgO)にした。つぎに、これを光に晒して還元を行い、酸素のガスを得た。ここで、水銀が金と並んで錬金術理論の根幹に位置し、非常によく研究されていた物質であることを指摘しておきたい。そしてついに酸素と水素から燃焼によって「水」が生成されたことで、四元素説は完全な終焉を迎えた。こうして、錬金術の最大の問題点である四元素説とそれに付随する神秘主義は概ね取り除かれ、代わりに近代的な理論が据えられるに至った。

では、なぜこの時代にこのような発展が見られたのだろうか。理由の一つは、発展を妨げていたアリストテレス等古代の文献への信頼がコペルニクス(1473-1543)らによる地動説の提唱等により次第に失墜し、その結果観察の重要性が先の時代と比べていっそう高まったためであると言える。またその一方で、”錬金術の遺産”の項で触れたような、数千年の間に積み重ねられた様々な化学的操作の技術や幅広い物質への理解が、不可分とされていた「気」「水」「土」の分解を許すまでに発展したことも理由であると考えられる。たとえばヘルモントの実験は、有機物である木が錬金術的な観念と同じ法則で支配されるという西洋錬金術の前提がなければ行われなかったであろう。また、化学者によって発見されたガスを生成、分析する方法は、大部分を錬金術の遺産から受け継いでいる。このように、化学の発展は、錬金術の先鞭をもとに成り立っているといえる。

[1] アリストテレス著 出隆 岩崎允胤訳 『アリストテレス全集3 自然学』 岩波書店(1976)

[2] E.J.ホームヤード著 大沼正則訳 『化学史ライブラリー 錬金術の歴史』 朝倉書店(1996)

[3] アレン.G.ディーバス著 川﨑勝 大谷卓史訳 『近代錬金術の歴史』 平凡社(1999)

[4] 江頭和宏著 『元素の名前辞典』 九州大学出版会(2017)

[5] アーサー・グリーンバーク著 渡辺正 久村典子訳 『痛快化学史』 朝倉書店(2006)